2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。

また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、

不登校に悩まれている方のための

情報を発信しています。

不登校において、お子さまやその保護者様の大きな気がかりは「不登校のその後の人生」ではないでしょうか。

実際、不登校経験者とそうでない人では、その後の人生に若干の違いがあるようです。

今回は、調査データをもとに不登校のその後の選択肢や、不登校経験者のその後の思い、さらに不登校後に後悔しないためにできることについてご紹介します。

もくじ

不登校のその後の心配と一口に言っても、「いつ」不登校になったのかによって、その後への悩みの種類は変わってきます。

というのも、不登校のお子さまが小学生なのか、それとも中学生なのかによってその後の選択肢は異なるのです。

そこで、不登校時期が小学生か、あるいは中学生かの2つに分け、その後の一般的な選択肢をご紹介します。

小学生で不登校になった場合、その後の選択肢は主に以下の2つです。

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

1つ目は、通っている小学校と同様、校区の中学校に進学するというものです。

校区の中学校は、小学校時とメンバーが変わらないことがほとんどですよね。

ですので、お子さまの不登校の原因が友人関係でない場合や、極端な環境の変化を嫌うお子さまの場合、そのまま校区の中学校に進学するのも方法の一つです。

地元の公立中学校であれば学費もかかりませんし、中学校で新たに始まる部活動といった経験がお子さまの良い刺激になり、自主的な登校が促されるケースもあります。

ただし、お子さまの不登校の原因が友人関係にある場合、良くも悪くも環境・メンバーが大幅に変わらないことが登校再開を妨げるケースがあります。

2つ目は、中学受験をして国立あるいは私立の中学校に進学するというものです。

お子さまの不登校の原因が、前項でもご紹介した「友人関係」である場合、校区外の中学校に進学すれば環境・対人関係をガラリと変えることができます。

しかし、中学受験を突破するには一定の学力が求められますし、受験校によっては小学校時の出席日数をチェックされる場合もあります。

また、お住まいの地域によっては、そのような学校がほとんど無い場合もあります。

さらに、私立中学校は学費が高額なケースも多く、容易な選択肢とは言い難いでしょう。

中学生の不登校の場合、進路選択という点で保護者様はその後への焦りを一層募らせるかもしれませんね。

中学生で不登校になった場合のその後の選択肢は主に以下の2つです。

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

文部科学省の発表によると、現在の日本における高校進学率は97%を超えており、「中学卒業後の進路=高校進学」という考えが一般的ですよね。

しかし、不登校経験者の高校進学率は85%であり、不登校という経験はその後に影響していることがわかります。

高校進学には多くの場合、受験が伴います。

不登校によって学力が懸念される場合、まずこの受験を突破できるかというのが第一関門と言えるでしょう。

そして入学できたとしても、中学校時と同様に欠席していると進級が危ぶまれます。入学後、留年しないかどうかが第二関門と言えます。

このように全日制高校に通うことで進級が危ぶまれたり、不登校生活からいきなり毎日登校する生活を送ることが難しい場合、通信制高校という選択肢もあります。

詳しくは後述しますが、不登校を経験したお子さまの多くが「勉強面の遅れ」を後悔していることが明らかとなっています。

進学の選択肢を減らさないよう、不登校中も勉強は続けておきたいですね。

不登校中の高校受験については、以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。

▶不登校だと高校受験は不利になる?進学するために必要な情報を解説します

中学校卒業後、就職をするという選択肢もあります。

それまでの学生生活とガラリと環境を変え、自立した生活を送ることで心境に良い変化が生まれるケースもあります。

しかし、中学卒業と同時に就ける職業には限りがあり、低賃金であるケースも珍しくありません。

就職は一見自立への近道に見えますが、その分苦労も伴うことを念頭に置く必要があります。

不登校経験があるお子さまが就職を検討する際の情報は以下の記事にまとめていますので参考にしてください。

▶不登校だと就職する際に不利になる?就職活動のポイントや対策をご紹介

ここまで、不登校になったその後の進路選択肢をご紹介しましたが、特に中学生で不登校になったお子さまが実際に選んだ進路はどのようなものでしょうか。

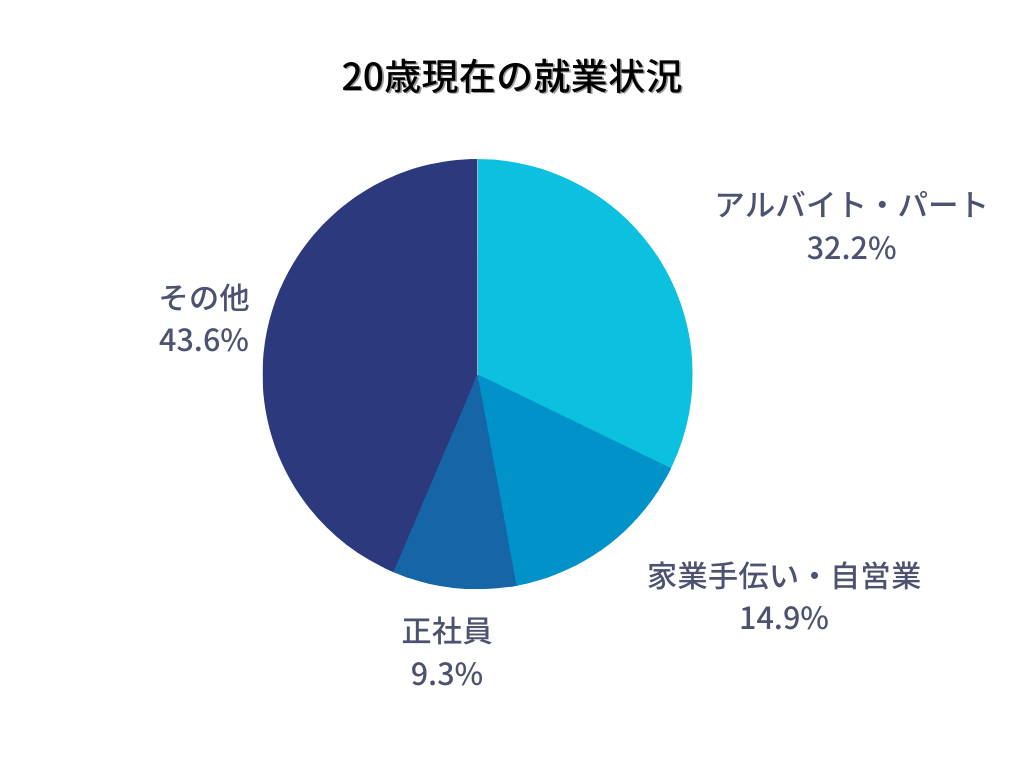

文部科学省が平成26年度に実施した調査では、平成18年度に不登校であったお子さまの5年後の状況が具体的に公表されていますので、ご紹介します。

出所:「平成26年度不登校に関する実態調査~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~」

過去に実施された同様の調査では、不登校後の高校進学率が65%だったことを考えると、大幅に上昇していることがわかります。この背景には、不登校という問題が世間にも認知され始め、不登校生徒を対象としたクラスの整備や、通信制高校の増加などが挙げられると考えられています。

進学・就職している人が一定数いることから、不登校経験があっても、一見その後の生活に影響はないように見えますね。

しかし、20歳時点の「非就学・非就業」の割合は18%です。

総務省が平成19年に実施した就業構造基本調査によると、上記の調査対象者とほぼ同年代である15歳から19歳の「非就学・非就業」の割合は2.3%となります。

出所:総務省「就業構造基本調査」

2つの調査は、調査時期・対象者が完全に一致しているわけではないので、結果を一概に比べることは好ましくありません。しかし、やはり18%という数字は顕著に高く、「不登校がその後の人生に影響している」と考えるのが自然ではないでしょうか。

不登校の中学生の進路については、以下の記事でくわしく解説していますので参考にしてください。

▶不登校の中学生にはどんな進路があるの?選択肢を知っておこう!

実際、引きこもりの専門家である大阪大学人間科学博士の井出草平氏による調査では以下のように報告されています。

不登校経験者はそうでない人に比べて『学歴達成が下がる・雇用形態は非正規雇用や無職が多い・婚姻率が下がる』傾向にある。

出所:不登校がその後の生活に与える影響

不登校という経験をお子さまがどのように捉えるかによってもその後は変わってきますが、やはり不登校経験がないお子さまと比べると、その後の人生で躓く要素が多いことは否定できません。

とはいえ、後述するように、不登校中の対応や過ごし方によってはその後に変化をもたらす可能性も期待できるため、お子さまのペースに合わせて将来を見据えていきたいですね。

お子さまが不登校になると周囲の大人はその後が気がかりですが、一番重要なのは、当事者であるお子さまは何を考え、どう受け止めているのかということ。

実は、不登校経験をマイナスなものとして捉えているお子さまばかりでもないのです。

前項の「不登校に関する実態調査」では、20歳になった不登校経験者が考える「不登校経への思い」も併せて公表されていますので、ご紹介します。

文部科学省の調査によると、不登校のまま中学校を卒業したお子さまのうち、自身の不登校経験を肯定しているのは1割程度といわれています。

調査対象者による不登校経験を肯定する意見は、以下です。

不登校について振り返り、その経験を糧にしながら前向きに人生を歩んでいることがうかがえます。

また、特に深刻ないじめ被害などによって不登校だったお子さまからの不登校経験を肯定する考えが目立ちます。具体的には、以下のようなものです。

不登校経験者の当時の苦しみが伝わる意見です。

学校生活の苦しさによって命を絶ってしまうケースを考えると、むしろ不登校という期間が必要であるお子さまもいます。学校は、命と天秤にかけてまで行く必要はありません。不登校という選択がお子さまを救い、その後の人生を続けてくれるのも事実です。

一方で、不登校経験を後悔する意見は、以下です。

やはり当事者も、不登校がその後の進路などに影響したことを実感しているようです。

特に、勉強面の遅れがその後の人生の選択でネックになっているという意見が目立ちます。

また、「全く後悔していないかというとウソになるが、後悔したところで取り返しがつかない。」といったように、不登校について後悔というよりも諦めに近い感情を抱いているケースもあります。

しかし、不登校中の学習継続や、お子さまにあった不登校への対応法について不登校中から知っていれば、上記の後悔や諦めをいくらか軽減できる可能性はあります。

大人になってからでも勉強の遅れを取り戻すことはできます。「不登校だから…」と諦めず、親子でさまざまな情報収集をしておくことがその後の人生にも役立ちそうですね。

不登校経験者の特長については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

▶不登校だった人の10個の特徴を徹底解説!お子さまに当てはまる性格は?

お子さまの中には、自分が不登校になってしまったことを受け止められなかったり、その後の人生の邪魔をする体験だと感じてしまったりする方もいるでしょう。

しかし、「不登校を経験した」という事実は変えることができません。不登校を後悔するのではなく、不登校という経験を糧にした方がその後の人生は豊かで充実したものになるでしょう。

不登校のその後の人生や将来を明るいものにするために、不登校中にできることは何でしょうか。ここでは、親子それぞれにできることについてご紹介します。

まずは、不登校中のお子さま自身にできることをご紹介します。

無理のない程度に、負担の少ないものから実践してみてくださいね。

不登校中も、学校に通っていたときと同様の規則正しい生活を続けましょう。

不登校になると、ついつい生活リズムが乱れ、ひどい場合だと昼夜逆転生活になってしまうことがあります。その背景には、登校時間という決められた行動がなくなることで、つい甘えや緩みが出やすくなることが挙げられます。

加えて、ストレスや強い不安で本来眠らなければならない夜に寝付けなくなってしまったり、現実逃避のためにSNSやゲームに没頭して眠れなくなってしまったりすることで、不規則な生活を送りやすくなります。

しかし、一度乱れたリズムを元に戻すのは大変です。たとえば登校再開など、不登校のその後の生活を見据えるのであれば、規則正しい生活を送れているに越したことはありません。

家族のサポートも受けながら、できるだけ起床・就寝時間は乱さないようにしましょう。

不登校の昼夜逆転生活の詳細や、改善方法についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

▶不登校中の昼夜逆転はスマホのせい?治し方や原因を解説します!

規則正しい生活に加え、不登校中も勉強は続けておきましょう。

文部科学省が不登校のお子さまを対象に実施した調査によると、「最初のきっかけとは別で学校に行きたくないと感じる理由」の1位は、小・中学生ともに「勉強がわからない」となっています。

つまり、はじめに学校に行きたくないと感じた理由は、たとえばいじめだったとしても、休んでいる間にだんだんと勉強面での不安も募り、ますます学校に行きたくないと感じるようになるのです。

実際、不登校が長期間に及び、その間にまったく勉強に触れていないお子さまが、登校再開とともに授業についていくのは至難の業です。せっかく登校再開にこぎつけても、大きな挫折を味わうことで不登校生活に戻ってしまう可能性もあります。

特に中学生のお子さまの場合、不登校後だけでなく、中学校卒業後の進路の選択肢を増やすためにも勉強は続けておきましょう。

不登校期間中に遅れてしまった勉強を取り戻す方法は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

▶不登校中の勉強遅れを取り戻す方法は?追い付くために親ができるサポート法も解説!

不登校中であっても、好きなことや興味のあることには積極的にトライしてみることをおすすめします。「休んでいるのにいいのかな」と後ろめたく思う必要はありません。

何かに取り組んでみようと思えることは、心に余裕があり、健康的な証です。その意欲を大切にしましょう。

趣味などに没頭することがストレス発散に繋がる場合もありますし、それらを通して思いがけず将来の目標を発見できることもあります。

不登校期間に自分と向き合い、その後の人生や目標について考えられるとよいでしょう。

これは、不登校になってすぐの段階ではなかなか難しいと思いますので、焦る必要はありません。心が十分に回復し、余裕が生まれて初めてそのようなことを考えられるようになると思います。

まずは、「自分がやってみたいことはなんだろう?」「どんな大人になりたいんだろう?」とざっくりとした夢を思い描くのもよいですね。

目標が見つかると、そうなるためにはどうしたらよいのか、どんな勉強をしておくべきなのかが明確になることもあります。

上記で、規則正しい生活の重要性や勉強を続けておくことの必要性についてご紹介しましたが、具体的な目標があるかどうかでそれらへのモチベーションも変わってくるでしょう。

不登校期間を有意義なものにするために、自分の中で大まかなゴールや理想像を見つけられるとよいですね。

続いて、お子さまの不登校期間中、保護者様にできることについてご紹介します。

以下では、お子さまと歩調を合わせた、さりげないサポートが鍵となります。

不登校中はお子さまにとって自由な時間が増えたように感じられ、生活リズムが乱れがちです。お子さまの意識だけではなかなか規則正しい生活を送ることが難しい場合、保護者様のサポートが必要となります。

しかし、「時間、時間」と口うるさく言いすぎてしまっては、逆効果になることも。

特に思春期のお子さまの場合は、保護者様に指示的な言い方をされることに反発心を抱きがちです。お子さまの性格や様子を見ながら、伝えるタイミングや言い方には注意をする必要があるでしょう。

起床・就寝時間のほか、食事の時間などを学校がある日と変わらず設定できるとよいですね。

その際、お子さまだけにそれを強いるのではなく、保護者様も一緒になって取り組めることが理想です。

不登校中のお子さまは塞ぎこんでいることも多く、なかなか円滑な会話をというのも難しいかもしれませんが、不登校中こそ親子でのコミュニケーションが重要となってきます。

どんなに一緒に過ごしている親子であっても、何を考え不安に思っているかは、言葉にしないと伝わらないこともあります。お子さまが不登校で家にいる期間を一種のチャンスと捉え、無理強いとならない程度に積極的に会話をしていけるとよいですね。

中には、会話の中で不登校の原因が見えてくることもあり、具体的な対応や学校との連携に向けて動き出せるケースもあります。

何よりも、お子さまにとっては、会話を通して保護者様が自分の味方であることを認識できることほど心強いものはありません。

お子さまの思いを受け止めつつ、不安に寄り添っていけることが理想といえます。

不登校中のお子さまに対しての声かけについては、以下に記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

▶不登校の子どもを前向きにする声かけとは?言葉に気をつける理由を解説!

保護者様は、お子さまの将来やその後の人生を心配するあまり、登校再開を強く促してしまうことがあるかもしれません。それは、不登校がその後の人生で何かと不利に働く可能性をよく理解されているゆえの行動であり、自然なことといえます。

しかし、お子さまによっては保護者様に急かされるほど不安や焦りが募り、登校がますます億劫になってしまうことがあります。

「親からこんなに言われているのに登校できない自分はだめなんだ」という気持ちを抱き、自己肯定感が下がってしまうと問題の悪化や長期化に繋がりかねません。

また、登校を急かされることでお子さまにとって唯一の居場所とも言える家庭の居心地が悪く、安らげない場所になってしまうことは避けたいものです。

不登校中のお子さまには、保護者様が誰よりも味方となり寄り添うことが重要です。

不登校中は自宅に引きこもることで、親子ともに社会から孤立したような感覚に陥ってしまいがちです。

そのような事態を避けるためにも、学校とは常に連絡を取り合い、解決に向けて連携しておくことが必要です。主に担任教諭と繋がっておけば、授業の進度や学校の様子などを教えてもらえるため、いずれ登校再開を目指すにあたって準備ができることもあります。

この学校との連絡・連携は、不登校のお子さま自身が担うことは容易ではないため、保護者様に積極的に取り組んでいただきたいものといえます。

また、誰か(学校)が自分たちの状況を気にかけてくれている、何かあれば相談に乗ってくれるという環境は、保護者様の不安軽減にも役立ちます。

お子さまが不登校であるという状況は、保護者様にとっても相当なストレスがかかるもの。誰にも気持ちや不安を吐露できず悩みを抱え込んでしまうと、最悪の場合、親子で共倒れになってしまうことがあります。

そのような状況を避けるためにも、積極的に学校という第三者の協力を得るようにしておきましょう。

前述したように、お子さまが不登校になると保護者様もストレスを感じたり、負担が増えたりしやすくなります。

しかし、お子さまが不登校で自宅にいるからといって、保護者様の生活をお子さま一色に染める必要はありません。保護者様は保護者様の人生の楽しみを見つけ、日々の生活に余裕を持ってもよいのです。

これは、真面目な保護者様であるほど抵抗を抱く考え方かもしれませんね。しかし、保護者様が煮詰まってしまうとお子さまにもそれが伝わり、家庭内の雰囲気悪化だけでなく、登校再開が遠のいてしまう可能性があります。

保護者様の気持ちに余裕がなければ、不登校中の生活がただただつらいものになってしまいます。

ときには趣味や好きなことを楽しみ、気持ちに余裕を持たせることが大切といえます。

どんな状況でもいきいきと過ごす保護者様の姿は、元気を失っていたお子さまにもよい影響をもたらすでしょう。

不登校中のお子さまと向き合うことに疲れを感じている保護様は、疲れた気持ちを楽にする方法を下記の記事で解説していますのでご確認ください。

▶不登校の子どもを持つ親はしんどい!疲れた気持ちが楽になる方法とは?

今回は、不登校のその後についての選択肢や、実際の“不登校のその後”をデータをもとにご紹介しました。

不登校がその後の人生にいくらかの影響を与えることはありますが、それをどう捉えるかは当事者の受け止め方によっても異なるようです。

不登校中の対応がその後の選択肢を増やす可能性も十分にありますので、ぜひ情報を収集し、活用してみてくださいね。

また、不登校のその後の人生を後悔するものにせず、むしろ不登校経験を糧にして生きていくための手段は多様に存在します。

不登校中にできることを親子で実践し、将来に活かせるとよいですね。

こんなお悩みありませんか?

サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!

サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。

自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。

14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!