2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。

また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、

不登校に悩まれている方のための

情報を発信しています。

不登校解決に向けて、まず押さえておきたいのは「不登校のお子さまの心理状態」についてです。

お子さまは不登校という現状をどう受け止め、どのような心理状態でいるのか適切に理解できていなければ、お子さまに合った不登校対応を模索することも難しくなります。

そこで今回は、不登校のお子さまによくある心理状態をご紹介するとともに、その心理を理解するために保護者を含めた周囲の大人がきることについて解説します。

もくじ

不登校中のお子さまが考えていることはさまざま。

不登校の原因によっても異なりますし、その心理をお子さまが自覚できているかどうかも微妙な部分があります。

しかし一般的に、不登校中の心理状態にはいくつかのタイプがあると言われています。

ここでは、主に5つの不登校心理をご紹介します。

不登校中の心理状態1つ目は、「自分に自信が持てない(自己肯定感が低い)」というものです。

これは、お子さまの元々の気質(性格)が原因になっている場合、学校でのつまづき体験が原因になっている場合、はたまた両方の場合もあります。つまづき体験とは、たとえば成績不振や友人関係のトラブルなど。

まだ精神的に未熟で安定していない時期に自信を失うと、学校に行きたくないという心理に繋がるケースがあります。

不登校中の心理状態2つ目は、「友人関係への恐怖・疲れ」です。

特に、内向的・人見知りといった性格傾向にあるお子さまは、円滑な友人関係を築くことへのハードルが高く、気疲れしていることが多くあります。

クラスという集団で過ごす中で、自分の居場所やポジションを確保するのは誰しもにとって心理的負担がありますよね。友達との会話の中でのちょっとした一言がずっと気になってしまう経験はある方も多い思います。

少し繊細なお子さまはそれが顕著で、恐怖や疲れといった心理状態が不登校に至る場合があります。

HSP(HSC)がきっかけで不登校になってしまうケースについては下記の記事で詳しく解説していますので当てはまる方はご確認ください。

▶不登校になりやすいHSPとは?繊細なHSPの特性と4つの対応法を解説

不登校中の心理状態3つ目は、「勉強面への不安」です。

学年が上がるたびに学習の難易度も上がり、お子さまがつまづく機会も自然と増えますよね。特に中学生は、受験に向けた勉強面でのプレッシャーを抱えていることも多いため、そのような不安から逃れたいという心理に至るケースもあります。

苦手教科が出てきたことにより、学校の授業についていけなくなると授業に参加することが非常に辛く感じてしまいます。自分だけが分からない、自分だけが取り残されてしまっているという疎外感を感じることがあります。

前項の「自分に自信が持てない」という心理と重なる部分がありますが、勉強面への不安やプレッシャーといった心理状態が、不登校の要因になる場合もあります。

不登校中に学校の勉強に追い付く方法については下記の記事で解説しています。

▶不登校中の勉強遅れを取り戻す方法は?追い付くために親ができるサポート法も解説!

不登校中の心理状態4つ目は、「先生が苦手」というものです。

前項②の友人関係の悩みのように、先生への苦手意識が不登校の要因になるケースは珍しくありません。

担任教諭と信頼関係を築けなかったり苦手意識を持ったりすることが、学校に行きたくないという心理に繋がる場合があるのです。

特に、中学校以降は教科担任制になることで特定の先生と関わる機会が減り、信頼関係が築きにくいため、この心理が助長されやすくなります。

学校の先生が原因で不登校になってしまった際の対応方法については下記の記事で解説しています。

▶先生が原因で不登校になる場合は?怖い場合や会いたくない時の対処法を解説します

不登校中の心理状態5つ目は、「漠然とした不安・混乱」です。

「なぜ学校にいけないのか」、「どうして自分はみんなと同じようにできないのか」とお子さま自身も分からず、不安な心理状態にあるケースを指します。

おそらく、お子さまの中にも不登校の明確な原因は無く、むしろ「学校には行きたい(ような気がする)。でも実際は行けていない」という、気持ちと現状のギャップに混乱しています。あえて言葉にするならば、「なんとなく行けない」という状態です。

これは少し、大人には理解が難しい心理かもしれません。周囲から見れば、甘えていたりだらけているだけのように見えたりするでしょう。

子どもと大人の狭間である思春期ならではの葛藤の心理が、不登校という現象になって表出しているとも言えます。

漠然とした無気力感で不登校になってしまったケースについては下記の記事で詳しく解説しています。

▶学校行くのがめんどくさい?無気力型不登校の回復までのステップを解説

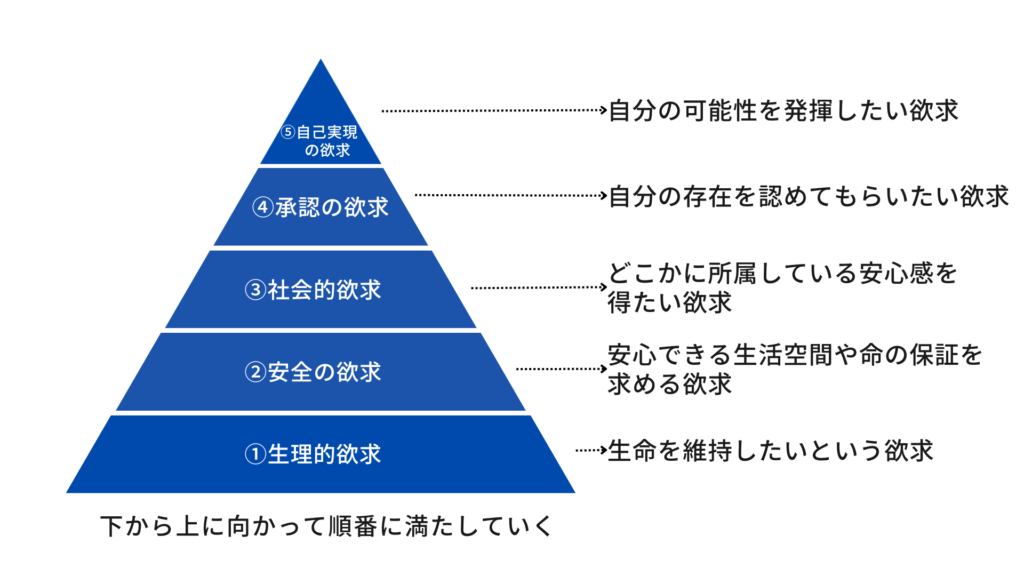

中野明「マズローの心理学入門」星雲社をもとにサブスタ作成

アメリカの心理学者で「人間性心理学」の生みの親であるアブラハム・ハロルド・マズローが提唱した「マズローの5段階欲求」です。

保護者様は、不登校になってしまったお子さまが今どのような心理状態でいるのか理解しておくことで、その時々に適切な距離で関わることが重要になります。

参考書籍:中野明「マズローの心理学入門」星雲社

マズローの5段階欲求人間の欲求は5段階できており、下から順番で欲求を満たそうとすると提唱しています。そして、一つずつ欲求が満たされないと次の欲求を満たそうとしないという特長があります。

不登校中のお子さまは、学校へ行くことができなくなり自宅で休むことで安心安全を感じることで「生理的欲求」「安全の欲求」が満たされれば、徐々にその他の欲求を満たそうと動き出します。

マズローの5段階欲求の中の「社会的欲求」は、集団に属したり仲間が欲しくなる欲求です。自分はどこにも属していないという寂しさが社会的欲求として現れてきます。不登校児にフリースクール等を居場所があるといいと言われるのはこのためです。

不登校のお子さまは「安全の欲求」「社会的欲求」「承認の欲求」が十分に満たされていない状態にある場合が多いです。その結果、満たせていない欲求で足止めされてしまい、次のステップに移行できていない可能性があります。

このように、欲求が満たせていない心理状態にあるお子さまは、周りの視線が気になったり、学校の友達や先生に言われる些細な言葉で不安を感じたり、自ら自信を持って行動することができなくなってしまいます。

不登校のお子さまの多くは、少し時間が経過して心と身体のエネルギーが貯まり、家が安心安全の場所で物理的な欲求が満たされることで、次に「社会的欲求」が芽生えます。

人とのつながりが持てる居場所があると、「社会と関わりたい、人と接したい」という欲求が満たされ、安心感を得られます。また、他者の存在の大切さもわかるようになるでしょう。お子さまの孤独感や不安はなくなり、少しずつ自信を取り戻していくでしょう。

不登校中のお子さまの心理状態を周囲の大人が理解することは容易ではありません。

お子さまが自分自身の心理状態を理解できていなければそれは尚更ですし、自覚できていても上手く話せるとは限りません。どのようにすればお子さまの心理を理解できるのか、保護者様は悩まれてしまいますよね。

ここでは、不登校の心理理解に向けたステップをご紹介します。

不登校のお子さまの心理状態はどうなっているのかがわからなければ、どう対応すればよいかわからない、と保護者様は頭を抱えてしまいますよね。しかし、いずれの心理状態にせよ、不登校になったということは“心が疲れている状態”と言えるでしょう。

“不登校期間=心の休息期間”と言っても過言ではありません。

不登校の原因や心理はお子さまによって十人十色ですが、不登校という現象はお子さまが自力で抱え込める悩みの量をオーバーしてしまった状態です。保護者様の心理には、不登校への焦りや戸惑いもあるかと思いますが、まずはお子さまが安心して休める環境を準備してあげられるとよいですね。

登校再開に向けた具体的な対応をとるのは、もう少し先になります。

保護者様には、お子さまが心の休息をとる中でゆっくりと会話の時間を設けることをおすすめします。

このとき重要なのは、不登校であることを責めたり登校再開を強要したりしないこと。

“不登校中の会話”と聞くと、「子どもの心に響くような特別な話をしなくては」とプレッシャーに感じてしまうかもしれませんが、なにも特別なことをする必要はありません。子どもの好きなことを話したり、熱中できることに“一緒に”取り組むだけで十分です。

そのような時間を過ごす中で、お子さまが心境をポロっと吐き出したり、心理状態の理解に繋がるような思いを口にすることは多々あります。

お子さまの心理状態が理解できてはじめて、具体的な不登校対応を考えることができるでしょう。

たとえば、お子さまが「勉強が苦手で…」という悩みや心理状態を吐露したら、「不登校中でもできる勉強法を検討する」といった具体的な対応に移ることができますよね。

保護者様は、学生期間の重要性や不登校がその後に与えるであろう影響を理解されているからこそ、お子さまの不登校に焦りを抱いてしまいます。しかし、心理状態の理解をないがしろにした先走った対応は、かえって逆効果になってしまうことも少なくありません。

不登校中の心理理解は一朝一夕にはいかないもの。

しかし、お子さまの心の回復に合わせてスモールステップで根気強く向き合うことで、良い変化が見られることもあるのです。

不登校中でもできる勉強法については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。

▶不登校中の勉強法はどうしたらいい?自主学習で遅れを挽回する方法を解説します

今回は、不登校中のお子さまの心理状態とともに、それに対して周囲ができる理解・対応についてご紹介しました。

不登校中のお子さまの心理状態はさまざまですが、共通しているのは、日々の頑張りによって心が疲れすぎてしまっているということです。

不登校対応はスムーズにいかない場合も多いですし、保護者様はお子さまの心理を理解することに苦戦してしまうかもしれません。

しかし、焦ることなくお子さまと保護者様のペースで理解し、対応に繋げていけるとよいですね。

こんなお悩みありませんか?

「不登校が続いて勉強の遅れが心配…」

「勉強をどこから始めていいか分からない…」

「出席日数が少なくて進路が心配…」

「本人が塾や家庭教師を嫌がる…」

サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!

サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。

自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。

14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!