2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。

また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、

不登校に悩まれている方のための

情報を発信しています。

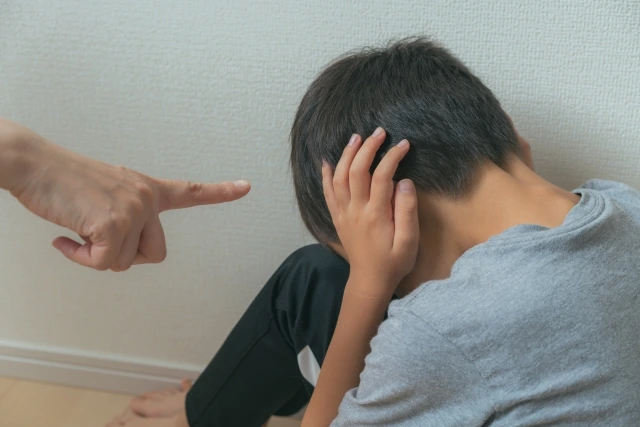

勉強しないお子さまの様子を見兼ねて、声を掛けすぎてしまうと親子関係が悪化するのではないかと懸念される保護者様は多いです。

しかし、実は声を掛けずに放置するのが最もリスクのある対応と言えます。そのままにしておけば、知らないうちに自信や意欲をなくしてしまうこともあるのです。

そこでこの記事では、勉強しないお子さまの状況を少しずつ改善していけるように、勉強しない理由の正しい受け止め方や、前向きに向き合っていけるためのヒントを紹介していきます。ぜひお子さまとの関わり方の参考にしてください。

もくじ

お子さまがなかなか勉強に取り組まないと、「なんでうちの子は…」と悩んでしまうこともあるでしょう。しかし、勉強をしないのには必ずお子さまなりの理由があります。

ただ単に、「やりなさい」と言い続けるのではなく、やらない、もしくはやりたくない理由を知ることから始めるのが大切です。その背景を知ると、関わり方や声かけの仕方も少しずつ変わっていきます。

ここでは、勉強しない子どもによく見られる5つの理由を紹介します。

子どもが勉強に集中できない理由として、今やりたいことが他にあることはよくあります。たとえば、ゲームやテレビ、YouTubeなどの娯楽は、勉強よりも刺激が強いので、そちらの方が楽しいと感じるお子さまは多いです。気づけばいつもそちらを優先してしまい、勉強が後回しになってしまうのです。

そもそも、友達と遊んだり、お出かけするなど、日常生活の中での楽しいことに気持ちが向き、勉強の優先順位が下がってしまうのは当然のことです。毎日が充実していて幸せだという証拠でもあります。

大切なのは、無理にやめるのではなく、勉強とどう両立するかを一緒に考えることです。好きなことを否定せず、時間の使い方を一緒に考えることで、無理なく勉強に取り組める環境をつくれます。

問題が何を聞いてるのかわからない、どうやって解けばいいかわからない、答えを見てもわからない、先生の言ってることがわからないなど、わからないことが多すぎると、子どもの勉強に対する意欲はどんどんなくなっていきます。わからなすぎて何から手をつければいいのかもわからず、結局やりたくないで終わってしまうのです。

授業についていけていけない状態が続くと、自分は勉強が苦手なのだと勝手に決めつけてしまいます。このわからないという経験が積み重なって、勉強への自信がなくなり避けて通ろうとしてしまいがちです。

このような場合には、今の学校の進度に合わせた内容を無理に取り組ませるのではなく、どこからわからなくなってしまったのかを一緒に探し、見つけ、できるところからやり直すことが大切です。「できた」という経験で自信がつくことで、「これもできるかも」と前向きに思える気持ちを取り戻すことができます。

勉強での成功体験が少ない人の場合、勉強そのものが嫌いになってしまっていることがあります。嫌いなものにたくさん向き合うのは、大人だってしんどいですよね。

特に、勉強ができないという経験ばかりを繰り返していると、「どうせやってもできないから」「また嫌な思いをしたくない」という気持ちが強くなり、ますます勉強を避けるようになります。自信を失い、勉強から逃げ続けるしかない悪循環に陥ってしまうのです。

このようなお子様の場合には、無理にがんばらせようとしないでください。お子さまが気が向いときに、できることから、小さな成功体験をたくさん積み重ねてあげることが大切です。そして、どんなに小さなことでも、お子さまが「できた!」と喜んだら一緒になって喜んであげてください。

このような関わりを続けることが、勉強が嫌いという気持ちを少しずつやわらげていきます。時間をかけて勉強での楽しい経験を重ねることで、嫌いという気持ちが消えて前向きに取り組めるようになりますよ。

勉強しない理由がわかっても、勉強しない時期がずっと続いてしまうと、学力の低下だけでなく、お子さまの自己肯定感や将来の選択肢にも影響が出る恐れがあります。目に見えない変化だからこそ、気づいたときには手遅れになっていることも少なくありません。

そこでここでは、勉強しない状態が続くことによって生じる懸念点について、代表的なリスクを紹介し、詳しく解説していきます。

勉強は、努力すればその分結果が返ってくるという経験を積む貴重な機会です。達成感や「できた!」という成功体験を積み重ねることで、自信や自己肯定感が生まれ、次のチャレンジへとつながっていきます。

しかし、勉強することを諦め、成功体験を積むことができないと、「どうせやってもできない」「がんばっても意味がない」と感じるようになり、あらゆることに対して意欲が持てなくなってしまうのです。

このような経験を続けていると、大人になってからも、やる前から諦める、がんばっても無駄、といった思考が残ってしまうことがあります。

勉強しない状態が続くと、学力だけでなくお子さまの自己肯定感までもが下がりがちです。

宿題ができなかったり、テストで悪い点数を取ってしまうため、学校の先生や保護者様から注意される回数がどうしても増えてしまいます。その度に「また怒られた」「自分はなんでこんなにできない人間なんだ」と感じてしまい、お子さまは「自分は頭が悪いから…」などと自己肯定感を下げてしまうのです。

学生生活の中で勉強から完全に離れることはできません。注意される機会は続いてしまうため、自己肯定感が下がり続けることとなり、学力以外への影響も大きくなってしまう恐れがあります。

学校生活の大部分は授業の時間です。子どもたちにとっては日々の中心が勉強であると言っても過言ではありません。そのため、勉強がわからない状態が続くと、毎日の中心であるものにずっと苦痛を感じていることになり、学校自体が楽しくない場所と感じてしまいやすくなります。

「またわからなかった」「また自分だけできなかった」という経験が増えてくると、勉強への苦手意識だけでなく、学校そのものに対して後ろ向きな気持ちになってしまうのです。教室で過ごす時間が長いからこそ、勉強がわからないことは子どもにとって大きなストレスになるでしょう。

本来、友達との交流や部活動など楽しいはずの時間も、心から楽しめなくなることがあります。学校生活全体を楽しく前向きに過ごすためにも、勉強面でのサポートはとても大切なのです。

勉強しない状態が続いてしまうと、その後の進路にも大きな影響を及ぼします。行きたいと思える志望校がせっかく見つかっても、成績が足りずに諦めなければならないこともあるのです。

勉強しないままテストに臨めば、本来の実力を発揮できないまま成績がつくことになります。頑張ればオール4の成績が取れるはずなのに、勉強しなかったためにオール3に留まってしまうこともあるでしょう。

成績が1違うだけで、進学できる高校の選択肢が狭まってしまいます。勉強の必要性に気づいたときには、もうすでに遅いというケースもあるのが現実です。

こうした事態を避けるためには、できるだけ早い段階から学習の習慣を整え、できることを少しずつ増やしていくしかありません。進路の選択肢を狭めないためにも、日々の積み重ねを大切にしましょう。

高校の進学先が絞られてしまうと、実はその先の就職先の選択肢まで狭まってしまう可能性も出てきます。大学受験で挽回すればいい、就活のときにがんばればいいと思うかもしれませんが、実際にはもうすでに、そこにたどり着くまでの選択肢が少なくなってきているケースもあるのです。

成績や学力が足りないために志望校に進学できずにワンランク下げた高校へ進学した場合、その後の大学進学にも影響が出てきます。偏差値が高い高校へ進学した方が、周りが受験へのモチベーションを高く持っているため、より難易度の高い大学への進学の可能性が高められるのです。

さらに先の就職においても、実は影響が出てくる可能性があります。特に大手企業になると学歴フィルターをかけて一定の偏差値以上の大学以外は採用されないことも少なくありません。

将来の選択肢を広げるために、今できることは何かを考え、学びを積み重ねておくことはとても大切です。少しでも早い段階で努力を積み重ねておくことが、未来の自分をつくります。

勉強しない状態が続くと、単に学力が下がるだけでなくさまざまなリスクがあることを紹介してきました。だからこそ、保護者様がどのような言葉をかけ、どのように関わるのかがお子さまの未来に大きく関わってきます。

ここでは、保護者様がお子さまと関わるときに気を付けておきたいポイントを3つ解説していきます。良かれと思ってやっていることが逆効果になってしまう可能性がありますので、ぜひ関わり方のヒントにしてみてください。

「いいから勉強しなさい!」と保護者様が強く言えば、お子さまはその場では従うかもしれません。しかしそれは、お子さま自身が自分でやると決めて動いたわけではないため、勉強しないことへの根本的な解決にはなっていないのです。

強く叱責する以外にも、勉強しなければゲーム禁止などのペナルティを与えたり、逆にご褒美を用意して勉強に向かわせるというやり方もあります。しかし、このようなやり方もアプローチは違っても勉強を無理強いしていることに変わりはありません。一時的に勉強させる効果しか期待できないでしょう。

重要なのはお子さまが勉強に自発的に取り組めるようにサポートすることです。親の気持ちを押しつけるのではなく、お子さまが勉強の楽しさや必要性を感じられるように一緒に考えていくことが大切です。

「このままじゃどこも受からないよ」「将来どこにも就職できないよ」など、将来の不安ばかりを伝える言葉は、子どもの心に過度なプレッシャーを与えるだけで、前向きな気持ちにはなれないので注意が必要です。

もちろん、事実として起こりうる可能性を冷静に伝えることは大切ですが、不安ばかりを強調して伝えると、「自分は頭が悪いからがんばらなきゃ…」「将来が怖いからやらなきゃ…」と、後ろ向きな動機が生まれます。そうすると、勉強そのものへの意欲はなくなり、嫌だったけど怖いからやった、だけが残ってしまうのです。

真面目なお子さまの場合には、不安を原動力に勉強するようになるかもしれませんが、その姿勢のままではストレスが強くなり勉強の楽しさを感じるのは難しいでしょう。

勉強することで得られるメリットや、目的を一緒に考えていくことで前向きに取り組めるようにサポートしてあげることが大切です。

勉強しないお子さまを、あえて何も言わずに見守ろうとする保護者様もいます。しかし、ただ放っておいても、残念ながらお子さまが自然とやる気になるということはほとんど期待できません。基本的に勉強に対する意欲は、周りからの刺激や支えの中でしか育たないのです。

特に思春期や反抗期の時期には、気持ちをうまく言葉にできなくて、素直になれず保護者様に対して反発的な態度を取ってしまうこともあります。そのため、今は関わるのがむずかしいと感じるかもしれませんが、それでも諦めずに向き合う姿勢を貫き通すことはとても大切です。

時間がどれだけかかっても、お子さまが自らやる気を出せるまで、親身に寄り添いながら支え続けていきましょう。お子さまを大切に思うその気持ちは、必ず届きます。

勉強しないお子さまと向き合う際に気を付けるべきポイントについては解説してきましたが、「じゃあどうしてあげたらいいの?」と思っている保護者様もいるのではないでしょうか。

そこでここでは、お子さまの気持ちに寄り添い、少しずつ勉強に対して前向きな気持ちにさせられるために、保護者様ができることを紹介していきます。すぐにできることばかりですので、ぜひ参考にしてください。

勉強しないお子さまに対してまず保護者様がするべきことは、なぜ勉強をしたくないのか、その理由を全部聞いてあげることです。

他にやりたいことがある、わからないからやりたくない、やってもどうせできないと思っているなど、勉強しないのには必ず理由や気持ちが隠れています。頭ごなしに叱るのではなく、「どうしてそう思っちゃったの?」「いつからそう思ってたの?」と興味を持って聞いてみましょう。お子さまの本音を引き出して、親身になって話を聞いてあげることが、最初の一歩です。

理由がわかれば、どんなサポートをしてあげるのが効果的で、何から始めればいいのかがだんだん見えてきます。まずはお子さまの気持ちを受け止め、寄り添うことから始めましょう。

勉強しないお子さまに対して、感情的に脅すような言い方を繰り返していると、恐怖心が残るだけで、前向きな行動にはつながりません。脅しは一時的に言うことを聞かせる効果があっても、長続きはせず、根本的な解決にはならないです。

感情的にならず、今の状況を一緒に整理して、今のままだったらどうなるかを一緒に考えることが大切です。「今のままだと選べる進路はこの範囲になるね」と現実をはっきり伝えつつ、「でももしもう少しがんばれたらここも選べるようになるね」と、今の立ち位置と、努力したら届きそうな目標を一緒に整理してみましょう。

脅すことと現実を伝えることは別物です。今の立ち位置を正確に把握することが、主体的に考え始めるきっかけになります。自分の未来のために今できることは何か、一緒に探していく姿勢を大切にしてください。

勉強に前向きになれないお子さまと向き合うのは、保護者様にとって本当に大変なことです。どう声をかければいいのかわからなくなり、悩み過ぎてしまうこともあるでしょう。

そんなときは、勉強嫌いなお子さまへのサポート経験が豊富なプロの力を借りるのも一つの方法です。第三者であるプロが間に入ることで、親子間ではむずかしかったやりとりがスムーズになることもあります。子どもとしっかり向き合ってくれる学習塾や学習サポートのサービスを頼ってみてください。

保護者様だけで抱え込まず、専門的な知識と経験を持つプロの力を借りながら、お子様の勉強に対する前向きな気持ちを育てていきましょう。

勉強しない子どもには、子どもなりの理由が必ずあるはずです。やりたいことがある、わからないことが多すぎる、自信をなくしているなど、理由によって必要なサポートも変わってきます。だからこそ、まずは焦らず、じっくり耳を傾けることから始めましょう。

お子さまの気持ちを受け止め、少しずつ学習環境を整えていけば、自然と前向きな気持ちになっていきます。学習環境を整えるには、映像授業で自宅学習を進められる「サブスタ」のような学習アプリを取り入れてみるのがおすすめです。

勉強のプロがお子さまに合わせて作成する学習計画表のサポートもあるため、少しずつ、前向きな学びのペースがつかめてきます。

一人で抱え込まず、周りの助けをたくさん借りながら、お子さまと一緒に幸せな未来を築いてください。